von Michael Lünstroth・Redaktionsleiter, 07.04.2025

Der Lotteriefonds im grossen Millionen-Check

Ohne die Millionen aus dem Glücksspiel sähe das Kulturleben im Kanton ziemlich dürftig aus. Unsere neue Datenanalyse zeigt erstmals auch, in welche Regionen besonders viele Zuschüsse geflossen sind. (Lesedauer: ca. 8 Minuten)

Die Millionen aus dem kantonalen Lotteriefonds wirken dann am besten, wenn sie vor Ort in konkrete Projekte investiert werden und nicht auf einem Konto gehortet werden. Was klingt wie eine Binsenwahrheit, hat unsere neue Datenanalyse der Geldströme aus dem Lotteriefonds erneut bestätigt.

Gemeinsam mit den Datenexpert:innen von Correl Aid haben wir die offen liegenden Daten zu den zwischen 2013 und 2023 gesprochenen Beträgen aus dem Lotteriefonds unter die Lupe genommen. Ein Ergebnis daraus: 3729 Projekte wurden in den zehn Jahren unterstützt, 3535 davon hatten einen Kulturbezug. Interessant: Obwohl die Zahl der geförderten Projekte seit 2013 stark gestiegen ist, ist die ausgeschüttete Summe kaum gewachsen (Details dazu weiter unten).

Die Daten-Expert:innen des gemeinnützigen Netzwerks CorrelAid stehen uns bei Fragen zur Auswertung und Aufbereitung von Daten zur Seite. In einer digitalisierten Welt werden Daten immer wichtiger. In ihnen schlummern oft grosse Geschichten. Auch die wollen wir euch erzählen. Und euch erklären, wie Zahlen und Daten manchmal auch irreführend eingesetzt werden. „Unsere Arbeit richtet sich an den sozialen Sektor und Organisationen, die sich dafür einsetzen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen“, schreibt CorrelAid auf seiner Website. Übrigens: CorrelAid wurde in Konstanz gegründet.

Von Museumsbesuch bis OLMA-Organisation

Rund 38 Millionen Franken sind seit 2013 in kulturelle, wissenschaftliche und gemeinnützige Projekte geflossen. Dazu zählen so verschiedene Vorhaben wie einerseits Schulbesuche in Museen oder Theatern (eher dreistellige Beträge) und andererseits die Projektorganisation der OLMA 2017 (1,5 Millionen Franken). Und das sind nur die Summen, die an Einzelprojekte flossen. Mit einigen Institutionen und Vereinen unterhält der Kanton auch mehrjährige Leistungsvereinbarungen. Wie wichtig diese Unterstützung aus dem Lotteriefonds ist, zeigt ein Blick auf die Organisationen, die davon profitieren.

Blickt man also auf die einzelnen Institutionen, dann bekommen Theater Bilitz (350.000 Franken pro Jahr), Theaterwerkstatt Gleis 5 (300.000 Franken pro Jahr), thurgaukultur.ch (230.000 Franken pro Jahr), der Kunstraum Kreuzlingen (210.000 Franken pro Jahr) und das See-Burgtheater Kreuzlingen (200.000 Franken pro Jahr) die am höchsten dotierten Leistungsvereinbarungen. All das gäbe es ohne Lotteriefonds nicht. Das Thurgauer Kulturleben wäre ohne Lotteriefonds also ziemlich trist.

Worüber reden wir eigentlich?

Bevor wir aber ins Detail unserer neuen Analyse gehen müssen wir vorher noch einen Blick auf die komplizierte Förderstruktur des Kantons werfen. Es gibt verschiedene Förderinstrumente, die in der Auflistung der geförderten Projekte teilweise unterschiedlich kategorisieren. Das macht eine Auswertung aufwändiger.

Im Wesentlichen gibt es vor allem zwei Instrumente: Gesuche, die laufend beim Kulturamt Thurgau eingehen und dann unterjährig begutachtet werden. Und Leistungsvereinbarungen mit bestimmten Einrichtungen, die über vier Jahre geschlossen werden. Der Unterschied: Gesuche kann im Prinzip jeder jederzeit stellen, Leistungsvereinbarungen schliesst der Kanton erst, wenn sich eine Kulturinitiative über mehrere Jahre bewährt hat.

Die Daten sind öffentlich dank Open Data Thurgau

Weil beide Förderinstrumente, also unterjährige Gesuche und vierjährige Leistungsvereinbarungen, schwer zusammenzufassen sind, haben wir uns für eine separate Betrachtung entschieden. Schauen wir zunächst auf die jährlichen Gesuche. Alle Jahreslisten sind öffentlich zugänglich und über die Internetseite von Open Data Thurgau einsehbar. Die Leistungsvereinbarungen nehmen wir in einer späteren Folge dieser Serie unter die Lupe.

Ebenfalls aus dem Lotteriefonds werden übrigens die Kulturstiftung des Kantons Thurgau (1,5 Millionen Franken pro Jahr) und die Denkmalpflege (2,5 Millionen Franken pro Jahr) finanziert. Diese spielen in unserer Analyse aber keine Rolle. Details dazu gibt es aber im aktuellen Kulturkonzept des Kantons.

Die konkreten Ergebnisse der aktuellen Analyse

Unsere letzte Untersuchung des Lotteriefonds stammt aus dem Jahr 2020. Nun haben wir uns mit den Daten-Expert:innen von Correl Aid zusammengeschlossen, um eine neue Analyse vorlegen zu können. In einer mehrteiligen Serie werden wir die einzelnen Ergebnisse veröffentlichen. Wir starten mit einem Gesamtüberblick der Jahre von 2013 bis 2023.

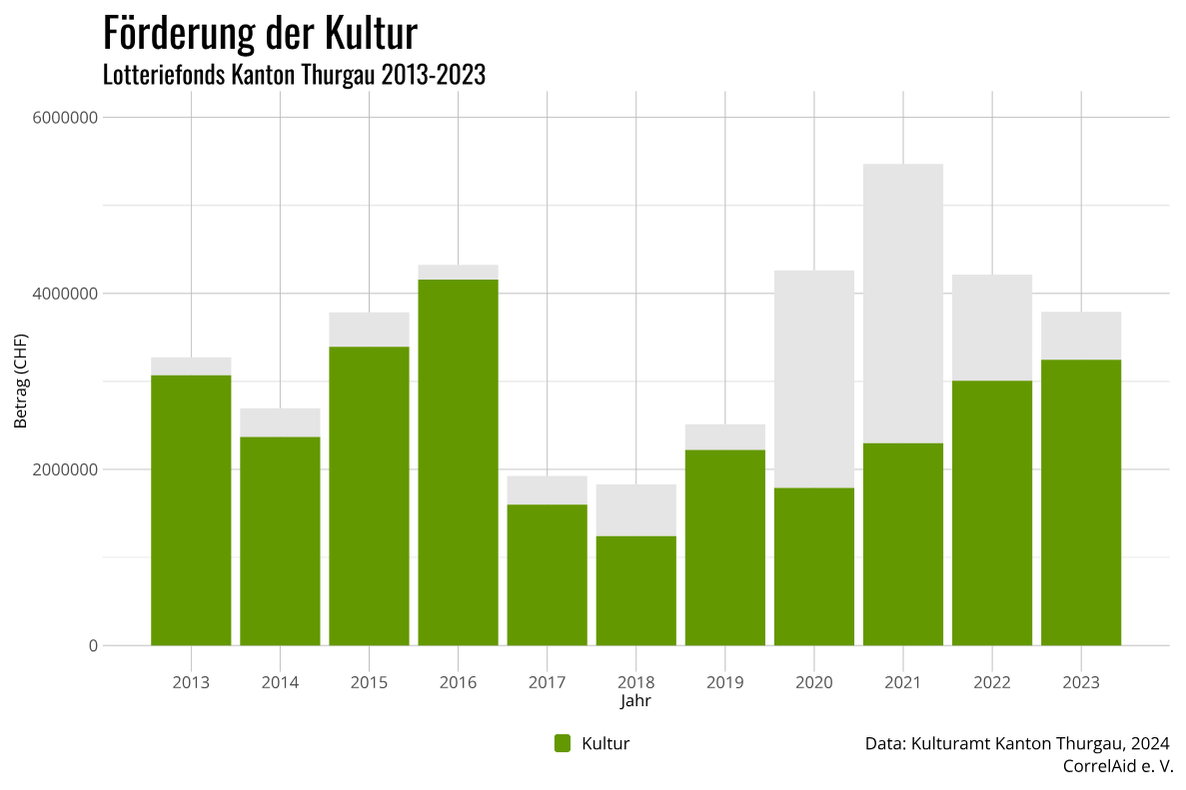

Wie schon eingangs erwähnt, wurden insgesamt 3535 Projekte mit Kulturbezug zwischen 2013 und 2023 gefördert. Investiert wurden hier insgesamt fast 28,4 Millionen Franken. Die grösste Einzelsumme floss an den Kanton Thurgau zur Projektorganisation der OLMA 2017 (1,5 Millionen Franken). Die Daten zeigen zudem: Die Zahl der geförderten Projekte hat sich seit 2013 - mit Ausnahme der Covid-Jahre - stetig gesteigert. Von 294 (2013) auf 449 (2023).

Mehr Projekte, aber kaum mehr Geld

Bemerkenswert hier ist allerdings auch: Obwohl die Zahl der Projekte seit 2013 stark gestiegen ist, ist die ausgeschüttete Summe kaum gestiegen. Während 2013 beispielsweise knapp 3,1 Millionen Franken investiert wurden, waren es 2023 mit 3,2 Millionen Franken nur unwesentlich mehr.

Umgerechnet bedeutet das: Projekte, die 2013 gefördert wurden, erhielten im Schnitt 10.446 Franken. 2023 lag dieser Wert nur noch bei 7231 Franken. Insgesamt schwankte dieser Wert in den vergangenen zehn Jahren stark. Am wenigsten wurde in den Jahren 2017 und 2018 investiert.

Auch ein Blick in die verschiedenen Sparten ist aufschlussreich. Der grösste Anteil der Summe floss in die Kategorie „Kultur allgemein“. Damit sind nach Angaben des Kulturamts Thurgau Infrastrukturprojekte gemeint, aber auch alles, was keiner anderen Kategorie zugeordnet werden konnte.

9,6 Millionen Franken, oder 34 Prozent der Gesamtausgaben, wurden hier seit 2013 investiert. Dazu zählten zum Beispiel die Publikationsreihe zum Thurgau im späten Mittelalter (500’000 Franken) sowie die Ausrüstung des Kreuzlinger Planetariums mit einer Fulldome-Technologie (400’000 Franken).

Theater vor Geschichte, Archäologie und Film

Bei der Analyse der weiteren Sparten ergibt sich folgende Reihenfolge. Besonders gefördert wurden in den vergangenen Jahren „Theater, Kabarett, Kleinkunst“ (3,06 Millionen Franken), „Geschichte & Archäologie“ (2,8 Millionen Franken) und „Film, Video“ (1,7 Millionen Franken). Auffällig im Bereich Musik: „Klassische Musik“ wird deutlich stärker gefördert (1,9 Millionen Franken) als „Jazz, Rock, Pop, Hip-Hop, World Music“ (1,1 Millionen Franken).

Die mit Abstand meisten Projekte wurden in der Sparte „Kulturvermittlung“ unterstützt: insgesamt waren es 2227 Vorhaben, die vom Lotteriefonds profitierten. Die gesamte Fördersumme liegt hier aber vergleichsweise niedrig (1,8 Millionen Franken), weil hierunter oft kleine Summen für Besuche von Schulklassen in Kultureinrichtungen fallen.

Tanz und Naturwissenschaft sind abgeschlagen

Am unteren Ende der Skala liegen die Sparten „Tanz“ (249’756 Franken), "Musiktheater" (470’000 Franken) und "Literatur" (747’943 Franken). Im Bereich der Naturwissenschaft gab es sogar lediglich drei geförderte Projekte in den vergangenen zehn Jahren. Die Fördersumme: 22’000 Franken.

Welche Region profitiert besonders? Die Förderlandkarte Thurgau

Erstmals haben wir die Daten auch danach ausgewertet, in welche Region die Gelder geflossen sind. Die Ergebnisse haben wir auf der wahrscheinlich ersten Kulturförder-Landkarte des Kantons Thurgau zusammengefasst. Sie zeigt, dass es sechs Orte gibt, die besonders erfolgreich in der Einwerbung von Lotteriefonds-Mitteln waren: Frauenfeld, Kreuzlingen, Weinfelden, Amriswil, Romanshorn und Müllheim. Eine Erklärung für dieses Ergebnis: In zumindest den ersten fünf Regionen gibt es bekanntermassen engagierte Kulturschaffende.

Die Karte zeigt aber auch, dass es nur wenige weisse Flecken im Kanton gibt, die von den Geldern des Lotteriefonds in den Jahren 2013 bis 2023 nicht profitieren konnten: das westliche Ende des Kantons rund um Schlatt, die Region um Rapperswilen und Homburg, die Gegend südlich von Müllheim rund um Wigoltingen sowie im südlichen Thurgau rund um Bettwiesen. Das bedeutet insgesamt aber: die regionale Verteilung der Lotteriefonds-Mittel scheint zu funktionieren. Fast alle Regionen des Thurgau erhalten einen Teil der Gelder.

Schwerpunkt Covid

Bei der letzten Untersuchung spielte die Corona-Pandemie noch keine Rolle. In der jetzigen Erhebung zeigen sich aber ihre Spuren: knapp sechs Millionen Franken flossen in den vergangenen Jahren in die Covid-Hilfen für die Kulturbranche. 50 Prozent der Gelder kamen hier vom Kanton, der Rest vom Bund.

Selbstbedienungsladen? Die grossen Entnahmen der vergangenen Jahre

In den vergangenen Jahren war der Lotteriefonds auch gelegentlich als „Selbstbedienungsladen der Kantone“ in Verruf geraten, weil die Kantone selbst Gelder beantragen können. Dass auch der Kanton Thurgau gerne in diese Tasche greift, bestätigt die Analyse: Drei der sechs grössten Einzelentnahmen aus dem Lotteriefonds seit 2013 gingen auf das Konto des Kantons. Finanziert wurde damit zum Beispiel die Projektorganisation der OLMA 2017 (1,5 Millionen Franken), das Forschungsprojekt zur Psychopharmakaforschung von Prof. Dr. Roland Kuhn am Spital Münsterlingen (750’000 Franken) und eine Publikationsreihe zum Thurgau im späten Mittelalter (500’000 Franken).

Ist das verwerflich? Bemerkenswert ist zumindest, dass sich der Kanton (die Entscheidungshoheit liegt bei Summen bis 3 Millionen Franken beim Regierungsrat) die jeweils höchsten Summen gestattet und bei anderen Projekten Dritter manchmal doch recht knauserig ist. Verwerflich ist es in den konkreten Fällen aber eher nicht, die Relevanz der geförderten Projekte war gegeben. Es geht ja auch immer darum, was mit dem Geld gemacht wurde. Die benannten Vorhaben waren unter den Förderbedingungen des Lotteriefonds wohl zu rechtfertigen.

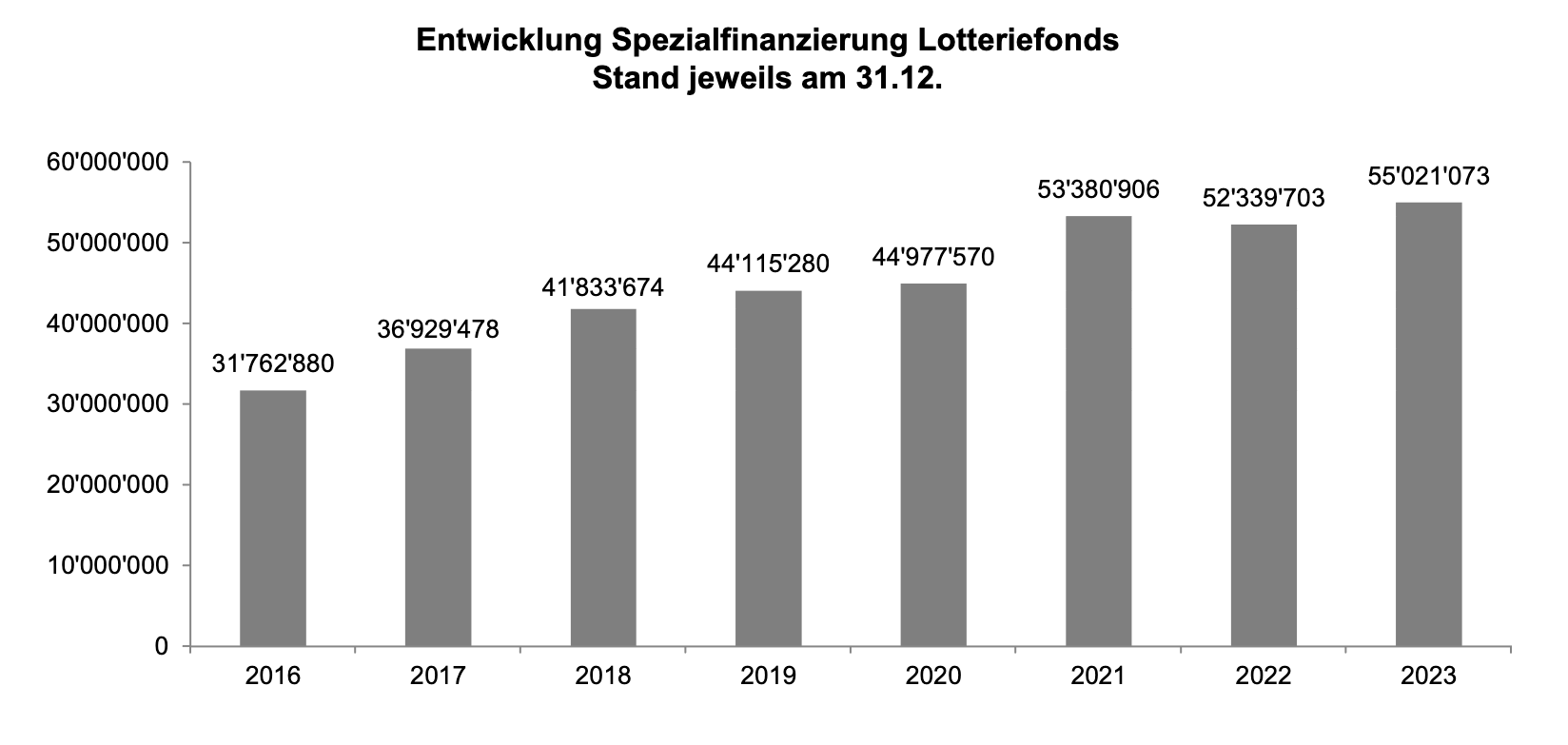

Wie viel Geld im Lotteriefonds vorhanden ist

Über die Verwendung der Lotteriefondsgelder wurde in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert. Besonders über die Frage, ob der Kanton die zur Verfügung stehenden Gelder nicht besser nutzen könnte. Aktuell steht der Fonds bei 55 Millionen Franken (wobei ein Teil davon jeweils für die bestehenden Leistungsvereinbarungen gebunden ist). Auf eine Anfrage aus dem Parlament dazu, hatte der Regierungsrat im Juli 2023 folgendermassen geantwortet: „Die Kultur ist in sehr hohem Masse vom Lotteriefonds abhängig. Gewisse Reserven im Lotteriefonds für die Kultur sind folglich unabdingbar.“

Die Bedeutung des Lotteriefonds für das Thurgauer Kulturleben

Der Spardruck lastet nach den diversen Krisen der vergangenen Jahre schwer auf Verwaltung und Politik. Dass die Einschnitte für die Kultur in diesem Jahr nicht noch härter ausfielen hat auch mit einer Besonderheit der Thurgauer Kulturfinanzierung zu tun. Denn: Nur ein Teil der Personalkosten des Kulturamts, der Betrieb der kantonalen Museen, der Kulturpreis des Kantons Thurgau und der Kulturlastenausgleich Ostschweiz werden aus Staatsmitteln finanziert.

Ein grosser Teil des Kulturlebens im Kanton wird daneben über den Lotteriefonds ermöglicht. Für die Jahre 2022 bis 2026 sind es laut Kulturkonzept mehr als 50 Millionen Franken. Plus die Beiträge, die über die oben analysierte Projektförderung vergeben werden. Pro Jahr waren das in den vergangenen Jahren weitere zwei bis drei Millionen Franken.

Über all diese Gelder entscheidet der Kantonsrat nur bei besonders hohen Einzelsummen. Sie liegen aktuell bei 1 Millionen pro Jahr oder 3 Millionen Franken einmalig. Alle Summen darunter entscheiden in einem abgestuften Verfahren Kulturamt, Departement für Erziehung und Kultur sowie der Gesamtregierungsrat. Die Kulturkommission wird ab einem Förderbeitrag von 200’000 Franken um Stellungnahme gebeten.

Lotterien gab es in der Schweiz schon sehr lange und waren nicht reguliert. Unzählige lokale und regionale Lotterien führten mit der Zeit zu einem richtiggehenden Wildwuchs, Betrügereien und Unterschlagungen waren an der Tagesordnung. Also erliess der Bund im Jahr 1923 das Lotteriegesetz. Darin verbietet er grundsätzlich Lotterien – ausser, sie werden von den jeweiligen Kantonen für wohltätige und gemeinnützige Zwecke durchgeführt.

1937 gründeten die Kantone die Genossenschaft Interkantonale Landeslotterie (ILL). Die ILL sollte die Landesausstellung von 1939 mitfinanzieren. Daraus wurde dann die heutige Swisslos. Die Swisslos selbst darf keinen Gewinn machen, entsprechend fliessen aktuell jährlich gut 455 Millionen Franken in die jeweiligen kantonalen Lotterie- und Sportfonds, weitere gut 56 Millionen Franken gehen für die direkte Sportförderung an die Stiftung Sportförderung Schweiz.

Welcher Kanton, wie viel Geld bekommt, hängt ab von Einwohnerzahl und Spielquote im jeweiligen Kanton.

Für den Moment profitiert das Thurgauer Kulturleben von den Millionen aus dem Lotteriefonds. Trotz dieser Besonderheit in der Thurgauer Kulturfinanzierung bleiben die Gesamtaussichten insgesamt aber eher trübe. Wenn der Spardruck überall zunimmt, wird das auch an der Kultur nicht spurlos vorbeigehen. Allerdings: Wie schon oben erwähnt: Gelder aus der Lotteriefonds zu sparen, ergibt keinen Sinn. Das Geld ist explizit für Investitionen in kulturelle, wissenschaftliche und gemeinnützige Projekte gedacht. Nicht als Reserve für schlechte Zeiten.

Wie der Lotteriefonds funktioniert

Grundsätzlich gilt: Der Lotteriefonds des Kantons Thurgau fördert kulturelle, wissenschaftliche und gemeinnützige Projekte finanziell. Jede:r kann sich um Mittel aus dem Topf bewerben. Die Gesuchstellung läuft über das kantonale Kulturamt.

Die Gelder aus dem Lotteriefonds kommen von dem Glücksspielunternehmen Swisslos. Die Swisslos selbst darf keinen Gewinn machen, entsprechend fliessen aktuell jährlich gut 455 Millionen Franken in die jeweiligen kantonalen Lotterie- und Sportfonds, weitere gut 56 Millionen Franken gehen für die direkte Sportförderung an die Stiftung Sportförderung Schweiz. Welcher Kanton, wie viel Geld bekommt, hängt ab von Einwohnerzahl und Spielquote im jeweiligen Kanton. Im Thurgau lag dieser jährliche Anteil in den vergangenen Jahren zwischen 10 und 19 Millionen Franken.

Schaut man in die gesetzlichen Grundlagen zur Vergabe der Mittel fällt auf: So richtig eng hat der Gesetzgeber die Förderung aus dem Lotteriefonds nicht gefasst. Geregelt ist die Vergabe der Lotteriemittel im Lotteriegesetz und einer dazu gehörigen Verordnung des Regierungsrats über die Verwendung der Gelder aus dem Lotteriefonds

Die „Verordnung des Regierungsrates über die Verwendung der Mittel aus dem Lotteriefonds“ nennt insgesamt neun mögliche Verwendungszwecke: Kulturelle Projekte, Infrastrukturen im Kulturbereich, Förderbeiträge an Kulturschaffende, die Kulturstiftung des Kantons Thurgau, Anschaffungen von Kulturgütern, Denkmalpflege, gemeinnützige Projekte (inklusive Sport), Jugendaktivitäten sowie humanitäre Hilfsaktionen.

Eine angemessene Eigenleistung wird ebenso vorausgesetzt, wie die finanzielle Beteiligung der Gemeinden vor Ort. Kompliziert wird es bei einer weiteren Voraussetzung - die Bedeutung eines Vorhabens. Wie genau wollte man das schliesslich bemessen? Was für den einen eine grosse Bedeutung haben kann, muss es für die andere noch lange nicht. Wohl auch deshalb interpretiert der Kanton die Definition dieses ohnehin weichen Kriteriums breit. Geld aus dem Lotteriefonds kann demnach bekommen, wer ein Projekt plant, „das für den Kanton oder eine grössere Region von Bedeutung, das von gesamtschweizerischer oder interkantonaler Bedeutung ist oder eine Bedeutung für die Regio Bodensee hat“.

Entscheidungen erfolgen über mehrere Stufen

Über die Vergabe der Mittel wird mit Hilfe eines mehrstufigen Verfahrens entschieden. Der Regierungsrat entscheidet über die Entnahme aus dem Lotteriefonds bei Beiträgen von über 20 000 Franken bis zu einmalig 3 Millionen Franken und über die Gewährung von neuen, jährlich wiederkehrenden Beiträgen bis zu 1 Million Franken. Alles was darüber hinaus geht, liegt dann in der Entscheidung des Kantonsparlaments, also dem Grossen Rat. Ab Beiträgen von mehr als 200 000 Franken ist zudem die Stellungnahme der Kulturkommission einzuholen.

Bei Gesuchen bis 40.000 Franken gilt: Das Kulturamt entscheidet gestützt auf Stellungnahmen von Fachreferentinnen und Fachreferenten über Beiträge bis zu 20.000 Franken, das Departement für Erziehung und Kultur bis 40.000 Franken.

Grundsätzlich verwaltet das kantonale Kulturamt den Lotteriefonds. Das Amt kümmert sich um Förderbeiträge für Projekte von Veranstaltern, Vereinen und Institutionen. In den vergangenen Jahr bearbeitete das Team im Schnitt rund 600 Anträge. Fast drei Viertel davon wurden übrigens positiv bewertet. Die Erfolgschance ist also hoch.

Die Kulturstiftung hingegen, selbst durch den Lotteriefonds finanziert, vergibt Werk- und Projektbeiträge für das zeitgenössische professionelle Kulturschaffen im Kanton. Sie initiiert auch selber Projekte. Eine doppelte Förderung ist dabei ausgeschlossen.

Ausblick: Darüber berichten wir in den nächsten Folgen

1. Blick in einzelne Sparten: Was kann man daraus lernen?

2. Wer profitiert von den Leistungsvereinbarungen besonders?

3. Und jetzt? Wir bündeln die Reaktionen auf unsere Datenanalyse

4. Konstruktiver Blick nach vorne: Wie könnte man die Millionen noch besser einsetzen?

Alle Beiträge der Serie werden wir in unserem Themendossier zum Lotteriefonds bündeln. Du findest es hier.

Weitere Beiträge von Michael Lünstroth・Redaktionsleiter

- Madame Tricot serviert in der Kobesenmühle (22.05.2025)

- «Kultur? Das war lange auch ein Mittel, sich abzugrenzen.» (26.05.2025)

- Von Wertschöpfung und Wertschätzung (19.05.2025)

- Eine Vision wird konkreter (15.05.2025)

- Ein Booster für die Kultur vor Ort (09.05.2025)

Kommt vor in diesen Ressorts

- Kulturpolitik

Kommt vor in diesen Interessen

- Debatte

- Kulturförderung

Ist Teil dieser Dossiers

Ähnliche Beiträge

Im Dunkeln ist gut Schaffen: Wie förderungswürdig ist das Nachtleben?

Was macht die Klubkultur im Thurgau? Die vierte Thurgauer Kulturkonferenz lenkt die Aufmerksamkeit auf junge Kulturschaffende und die DIY-Szene – im Dilemma zwischen Unabhängigkeit und Wertschätzung. mehr

Von Wertschöpfung und Wertschätzung

Mehr Dialog, mehr Transparenz: Die zweite Ausgabe von „Kultur trifft Politik“ hat gezeigt, was nötig ist, um Städte und Gemeinden mit Kultur lebenswerter zu machen. mehr

«Im Thurgau überwiegt oft eine skeptische Haltung.»

Die Umnutzung des Saurer Areals in Arbon ist eine grosse Chance für Stadt und Region. Als Stadtpräsident hat Dominik Diezi den Prozess vorangetrieben. Jetzt begleitet er ihn als Regierungsrat. mehr