von Anke Klaaßen, 30.07.2025

Wo man die industrielle Gesellschaft in der Thur findet

Die Spur der Thur (4): Während viele Kulturschaffende in ihren Werken die Thur als Ganzes im Blick haben, beleuchtet das Interesse von Willi Oertig und Christoph Rütimann jeweils einen besonderen Aspekt des Flusses. (Lesedauer: ca. 4 Minuten)

Die Faszination des Künstlers Christoph Rütimann an der Thur liegt vor allem im Detail. Rütimann lebt mit der Schriftstellerin Zsuzsanna Gahse in Müllheim und nähert sich der Thur seit vielen Jahren über Spaziergänge mit dem Hund an. Hierbei macht er unzählige Fotos. Sein Fokus liegt dabei ganz klar auf Strukturen: „Was mich in meiner Arbeit vor allem interessiert; das sind sich selbst generierende Strukturen, Verwandtschaften zwischen Natur und Gebautem, all diese Möglichkeiten, die auch in die Physik reingehen, die fraktale Strukturen aufzeigen oder chaotische Strukturen, wie sie Leonardo interessiert haben“.

Rütimann findet es spannend, wenn „etwas natürlich Gewachsenes Ingenieursanstriche hat. Oder dann umgekehrt, also dass etwas gebaut ist, zerfällt und sich wieder der Natur anpasst. Dieser Wechsel von Kultur und Natur, dieses Hin und Her.“

In vier verschiedenen Episoden hat sich unsere Autorin Anke Klaaßen mit der Thur und ihren Auswirkungen auf das aktuelle Thurgauer Kulturschaffen beschäftigt. Sie folgt ihren Spuren durch, Literatur, bildender Kunst und Fotografie. Die Folgen werden in den nächsten Wochen erscheinen. Alle Beiträge der Serie werden in einem eigenen Themendossier gebündelt.

Die Serie ist entstanden im Rahmen unseres Recherchefonds. Im vergangenen Jahr haben wir diesen Fonds mit Unterstützung der Stiftung für Medienvielfalt Basel und der Crescere Stiftung Thurgau gegründet. Der Fonds ermöglicht aufwändige Recherchen und gibt den Autor:innen die notwendige Zeit und das Geld, um intensiv an einem Thema arbeiten zu können. Mehr zum Recherchefonds gibt es hier.

An manchen Tagen entsteht ganz spezielles Eis

Was das dann konkret heisst? Rütimann beobachtet an der Thur beispielsweise die Struktur der Bewachsung, geknickte Pflanzen, die plötzlich wie Baugerüste aussehen, die Strukturen des Wassers, die Formbildung oder Umformungen von einem Aggregatzustand in den anderen, die Vereisung. „Wie das Eis entstanden ist, ist manchmal sehr interessant. Wenn das schnell passiert und das Wasser darunter abtrocknet, dann gibt’s ganz spezielles Eis.“ Oder aber wenn Gras, das noch aus dem Schnee hervorguckt, wie Buchstaben, Geschriebenes wirke.

Seit ungefähr 25 Jahren würde er dabei immer denselben Abschnitt der Thur beobachten: „Es reicht mir eigentlich dieser Abschnitt und unser Abschnitt ist ja relativ, würde ich sagen, unattraktiv.“ Durch Rütimanns besondere Form der Naturbeobachtung ist er aber dennoch von Interesse: „Es wird nie langweilig und es wird immer interessanter eigentlich.“

„Sein“ Thurabschnitt sei ziemlich kanalisiert, aussergewöhnlich sei jedoch, dass es viele Seitenkanäle der Thur gäbe, die früher von der Industrie benutzt worden waren. Dort hätte in sich in Zwischenräumen dann so etwas wie eine Auenstruktur entwickelt.

Ein strukturierter Blick auf den Fluss

Dass Auenwälder wieder wild sein dürfen und nicht mehr herausgeputzt sein müssen, das zeigt sich für Rütimann auch visuell. „Ich bin nicht jemand, der das Gefühl hat, jetzt will ich die ganze Thur erfassen, sondern dieses Stück Natur im Wechsel mit mir selbst.“ Dazu kämen Zufälle, oder mal ein Abrutsch. Es passiere so viel, dass man eigentlich genügend Material habe.

Die Fotos sammelt Rütimann in einem riesigen Archiv mit tausenden von Aufnahmen und ordnet sie nach Kategorien: „Es geht um grosse Mengen, die in der Überlagerung eine grosse Bedeutung haben, in dem, was sie gemeinsam haben“. Die Kategorien, nach denen er die Fotos ordnet, sind beispielsweise Pflanzen, aber auch Struktur- oder Materialordnungen, Wasserformen, manchmal würden auch naturwissenschaftliche Gedanken miteinspielen, manchmal auch nicht: „Es geht immer darum, dass ich frei bleiben möchte von den Sachen, die man normalerweise vielleicht sieht.“

Diese Fotos benutzt Rütimann einerseits, um in seinen Zeichnungen weiterzuarbeiten. Andererseits sei dieses Strukturdenken so etwas wie der Grund seiner Arbeit; „Das sind alles so Dinge, die im Hintergrund wie eine Matrix sind, die ich aber nicht wissenschaftlich und nicht künstlerisch und nicht genau zuordnen möchte.“ Dieser Hintergrund sei nicht illustrativ, sondern lasse sich in seinen Werken herausspüren.

Die Thur durchströmt den Kanton Thurgau von Südosten nach Nordwesten. Doch wann und wo ist sie „geboren“? Seit wann genau es die Thur gibt, ist nicht ganz klar zu sagen – vielleicht gab es eine Vorgängerin der Thur schon vor fünf oder vier Millionen Jahren, die Thur entstand über einen grossen Zeitraum und mit ihrer Entstehung wandelte sich auch ihr Verlauf. Das heutige Thurtal formte sich mit dem Abschmelzen der Gletscher am Ende der letzten Eiszeit, vor 10 bis 15 000 Jahren.

Als Geburtsort – da könnte man ihre Quelle nennen. Die Thurquelle befindet sich am Chalbersäntis oberhalb von Unterwasser im Toggenburg. Die junge Thur springt über zwei Wasserfälle, die Thurfälle im Cämmerlitobel, bei Unterwasser fliesst sie dann mit der Wildhauser Thur zusammen. 72,6 Kilometer strömt die Thur dann durch den Kanton St. Gallen, im Toggenburger Quellgebiet ist sie ein richtiger Wildbach, schlängelt sich durch enge Täler.

Bis Kradolf fliesst der Fluss noch auf felsigem Untergrund, dann löst Kies die Felsen ab und gleichzeitig weitet sich das Tal. 45,6 Kilometer fliesst die Thur durch den Thurgau, 22 Kilometer im Kanton Zürich, wo sie bei Flaach in den Rhein mündet. Mit einer Gesamtlänge von 134,6 Kilometern ist sie nach dem Rhein der zweitlängste Fluss der Ostschweiz. Von der Quelle bis zur Mündung in den Rhein wird die Thur nirgends von einem See gebändigt. Das Einzugsgebiet der Thur über ihre Neben- und Zuflüsse erstreckt sich über 1760 km². Zum Vergleich: Der Thurgau ist 991km² groß.

Im Thurgauerlied heisst es noch „O Land, das der Thurstrom sich windend durchfliesst“ – tatsächlich hat sich die Thur über die Jahrhunderte ein Tal geschaffen, das teilweise 2,5 Kilometer breit ist. Lange Zeit nutzte die Thur die ganze Breite dieses Tal, in Mäandern wand sich der Strom über die Ebene, umwachsen von Auenwäldern, mit Kiesbänken und Stillwassern. Regelmässig überflutete die Thur das gesamte Tal, so dass die landwirtschaftliche Nutzung des Bodens rund um die Thur schwierig war und Siedlungen zunächst an den geschützten Hügeln entstanden.

Zum Hochwasserschutz und der Gewinnung von landwirtschaftlichen Flächen wurde die Thur dann im 19. Jahrhundert kanalisiert und bekam ihr erstes künstliches Bett von 45 Metern Breite. Bald folgten Hochwasserdämme und Binnenkanäle – von einem sich windenden Fluss kann seitdem im Thurgau nicht mehr wirklich gesprochen werden – vielmehr durchfliesst die Thur den Kanton zu grossen Teilen schnurgerade. Doch obwohl viele Korrekturen folgten, ist die Thur nicht gezähmt, sondern durchbrach immer wieder die Dämme.

Inzwischen darf sich die Thur an einigen Stellen wieder winden – im Kanton Zürich wurde sie auf ihren letzten fünf Kilometern komplett aus dem menschgemachten Korsett befreit, dort entstanden neue Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen. Wertvolle Auenwälder und Flusslandschaften und damit zahlreiche Pflanzen- und Tierarten waren mit den Korrekturen verloren gegangen. Auch um diese teilweise zurückzuholen, wurde im Thurgau ein Hochwasserschutz- und Revitalisierungskonzept für die Thur gestartet: Thur3. Ziel ist der Hochwasserschutz, eine Stabilisierung der Sohlenlage und eine ökologische Aufwertung, was mehr Freiraum für die Thur bedeutet. Das Konzept ist als Generationenprojekt für die nächsten 30 Jahre angelegt.

Die Kunst der Handläufe

So fliesst auch die Thur zumeist unerkannt im Hintergrund von Rütimanns Werken. Etwas präsenter wird sie in einem seiner Handläufe: Handläufe sind eine von Rütimann entwickelte Kunstform, in denen er mit Kamerafahrten entlang von Handläufen, Schläuchen, Geländern oder Kanten die sichtbare Welt erkundet und sie aus ungewohnten Perspektiven zeigt.

Im Fall des Thurhandlaufs machte er einen Handlauf entlang von Rohren und Schläuchen – in einem sehr trockenen Sommer war Thurwasser mit Hilfe von Rohren auf den Seerücken gepumpt worden, um dort oben Felder zu bewässern. Die bodennahe Fahrt an improvisierten Rohrleitungen und Schläuchen entlang ergäbe eine ganz „eigenartige Perspektive“, so Rütimann. Fasziniert habe ihn dabei auch der Widerspruch, dass Wasser, dass ja eigentlich vom Seerücken in die Thur fliesst, nun wieder zurückgebracht wird.

Wie Willi Oertig auf die Thur blickt

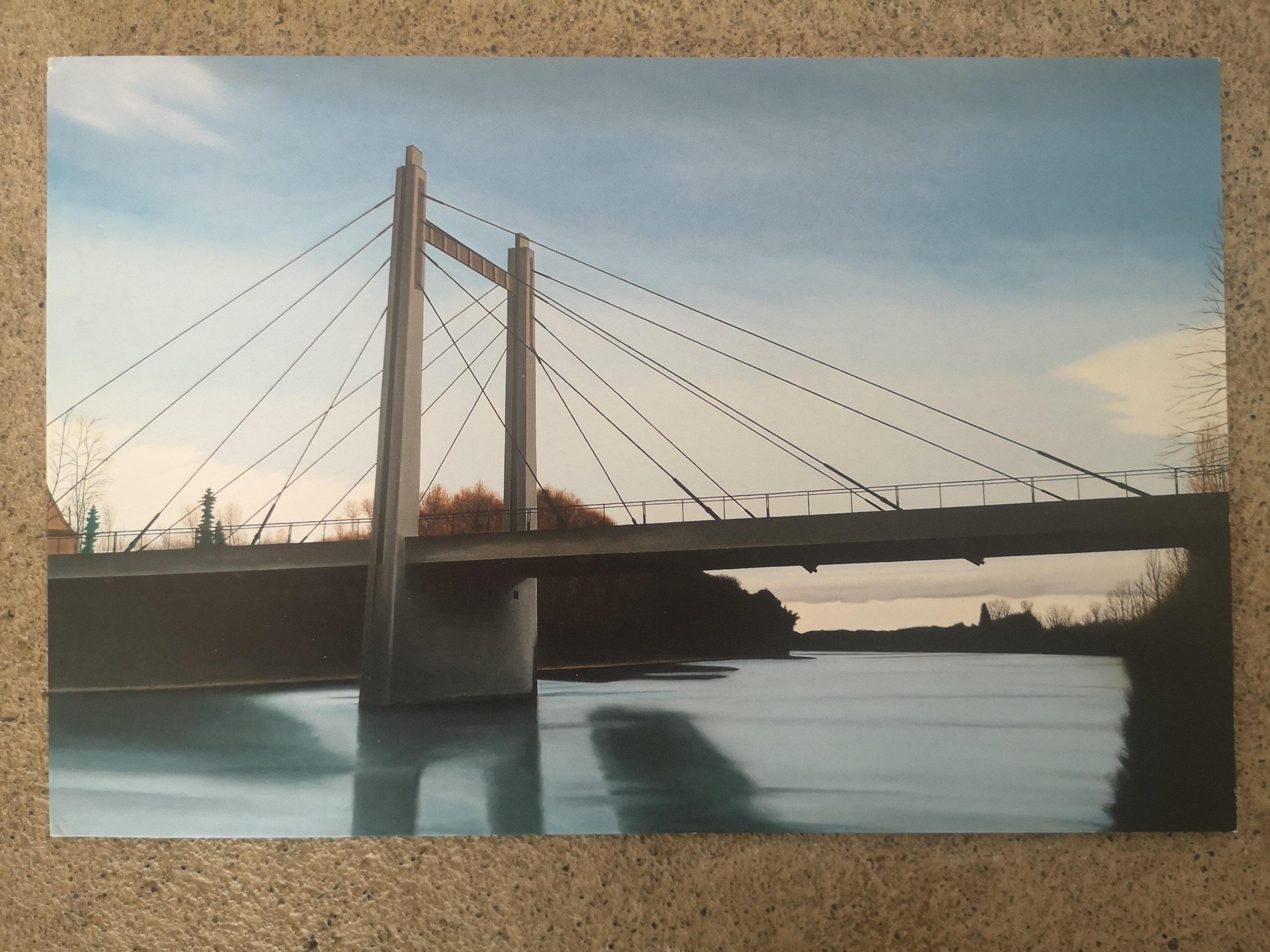

Auch bei dem in Kradolf lebenden Künstler Willi Oertig ist der künstlerische Zugang zur Thur sehr spezifisch: Die Thur spielt bei Oertig vor allem eine Rolle in Kombination mit Technik. „Mich interessieren die Eingriffe, die der Mensch gemacht hat, um der Gesellschaft zu dienen oder zu helfen.“ Der Fluss werde ja eigentlich benutzt für Freizeit und Stromerzeugung. Und so sind es zumeist Stauwehre, Flusskraftwerke und Brücken an der Thur, die der 78-Jährige malt. Die Technik sei da im Vordergrund, das Wasser zwar da, aber: „Es ist keine heile Natur mehr für mich.“

Im Bild zu entdecken sind Bäume, Grün und Ufervegetation dann zum Beispiel in der Wasserspiegelung oder am Rand der Bilder im Schatten. Die Natur habe immer mehr an Ruhe eingebüsst, meint Oertig. Der Maler sieht das ambivalent, einerseits kritisch, andererseits meint er: „Wir machen ja auch mit an dem Gebrauch. Wir brauchen die Natur für unser Leben, für Vergnügen oder Nahrung oder Ausflüge oder Freizeit. Die Natur wird ja eigentlich immer mehr benutzt.“

Der Fluss jenseits der Natur

Kunstwissenschaftler Markus Landert sieht in Oertigs Bildern „eine ganz andere Form der Landschaftsmalerei, insofern als er den fotografischen Blick hat.“ Und in Bezug auf Oertigs Thur-Bilder: „Da ist der Fluss nicht mehr nur Naturphänomen, sondern Ort der Produktion von Elektrizität, also von Strom und wird Teil der industriellen Gesellschaft. Am Fluss zeigt sich dieses Zusammenkommen von Sehnsucht nach dem Schönen und die Nutzung der Natur durch die heutige Welt.“

Oertig widmet sich in seinem gesamten Werk bevorzugt technischen Motiven: „Ich bin der einzige Schweizer Maler in der gesamten Kunstgeschichte, der Technik und den ÖV malt.“, meint Oertig, und fügt an: „Das sind doch Motive, die unser Leben bestimmen.“ Er sieht den Wert dieser Bilder auch in ihrer Rolle als Zeitbilder, da die Technik sich verändert und verschwindet. Oertig habe zwar auch schon viele Porträts gemalt, ist jedoch besonders fasziniert von der Technik: „Technik habe ich gerne, weil das streng und klar ist“ meint der Maler, der als Nicht-Autofahrer auch 36 Tankstellen gemalt hat.

Die Inspiration durch das Wasser

Seit mehr als 30 Jahren lebt er nun in Kradolf. Die Thur ist hier sehr präsent, Oertig selbst geht gerne an ihr spazieren oder Radfahren und beobachtet, ob es gerade viel oder wenig Wasser hat. Im Tessin an der Macchia und Versachia oder in Zürich, wo Willi Oertig geboren und aufgewachsen ist, hält er sich gerne an Flüssen auf: „Ich finde das Wasser einfach schön.“

Weitere Beiträge von Anke Klaaßen

- Ein Fluss im Sucher (07.08.2025)

- „Die kleine, missachtete Schwester des Rheins“ (23.07.2025)

- Die Thur schreibt mit (14.07.2025)

- Wie die Thur durch unsere Kultur fliesst (14.07.2025)

- Über die Liebe zum guten Ton (12.02.2025)

Kommt vor in diesen Ressorts

- Kunst

Kommt vor in diesen Interessen

- Bildende Kunst

Ist Teil dieser Dossiers

Ähnliche Beiträge

Thurgauer Zeichen in Berlin

Sechs Tipis als schwimmende Inseln: Unter der Leitung des auch im Thurgau bekannten Künstlers Hannes Brunner entstand bei Berlin ein kooperatives Projekt, das sich mit ökologischen Fragen auseinandersetzt. mehr

Vom Kunstraum zum Lebensraum

Der Kreuzlinger Kunstraum widmet sich seit Monaten der experimentellen Verschmelzung von Kunst und Garten. Neue Formate sollten Gedanken wachsen lassen. Welche Saat ist aufgegangen? Eine Rückschau. mehr

Vergeben, verzeihen, vergessen?

Eine Ausstellung im Haus zur Glocke in Steckborn untersucht das Verzeihen als kollektive und künstlerische Praxis. Im Video erklären die Kurator:innen die Hintergründe. mehr